|

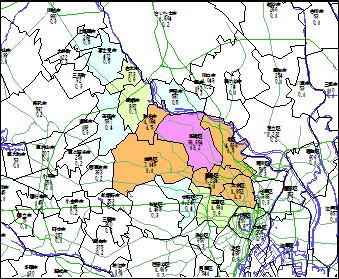

2.商圏の設定

商圏を設定される際、“実態の商圏”で設定するのか、また“戦略的な意図”を持って、商圏設定をするかで内容が違ってきます。

一般的に「商圏」と行った場合、「実態の商圏」のことです。戦略商圏は、「実態の商圏」の把握した後、「戦略的な意図」を持って「戦略エリア」

を加える。

a)設定基準

基本的な「実態商圏」の分類について「設定の基準」の紹介

標準的な設定方法は、顧客の分布数を基に商圏を把握する方法が一般的です。以下、設定基準について紹介しますが、これまでの

経験からみるとこれが正解というものはありませんので、その都度判断しています。

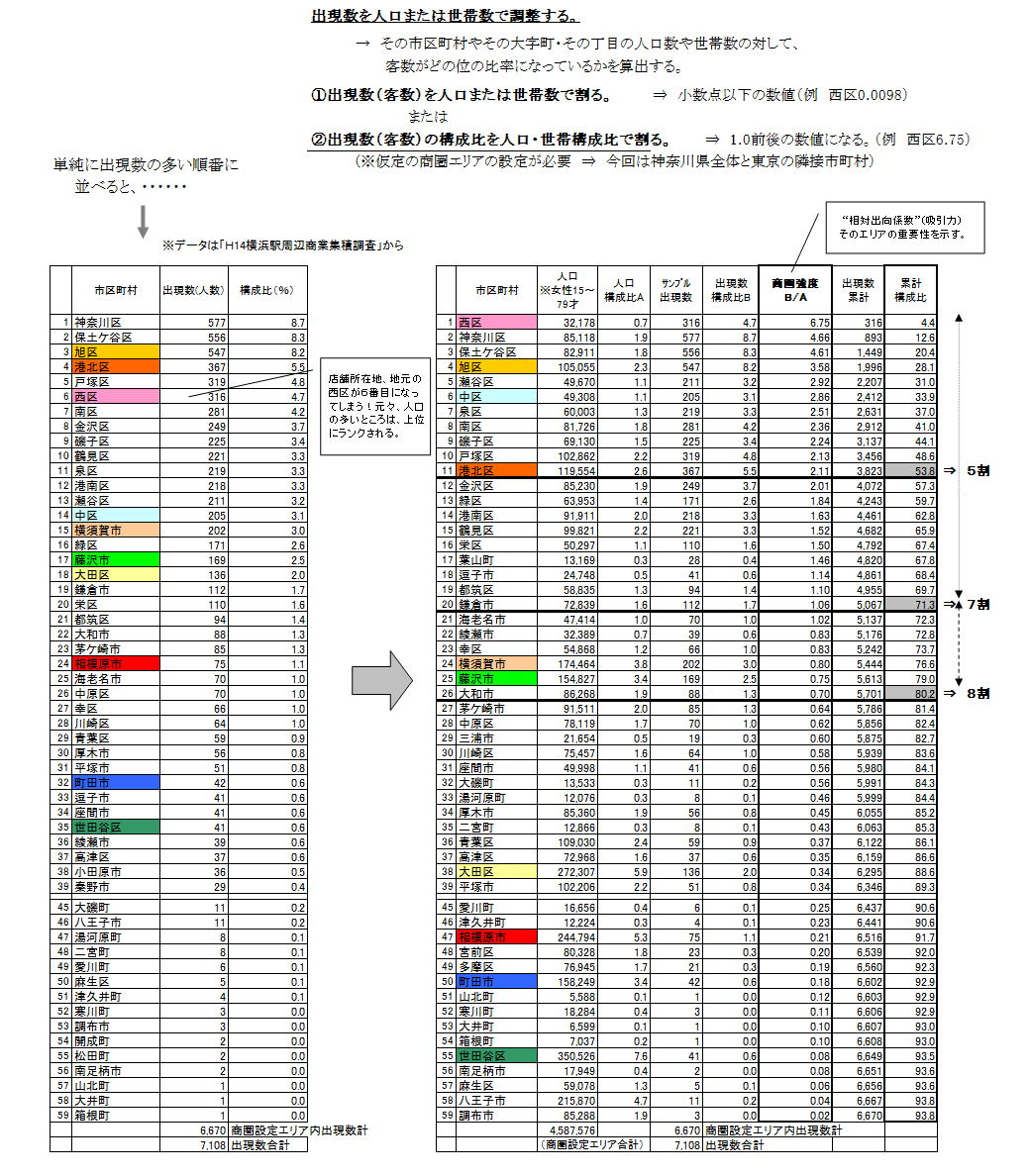

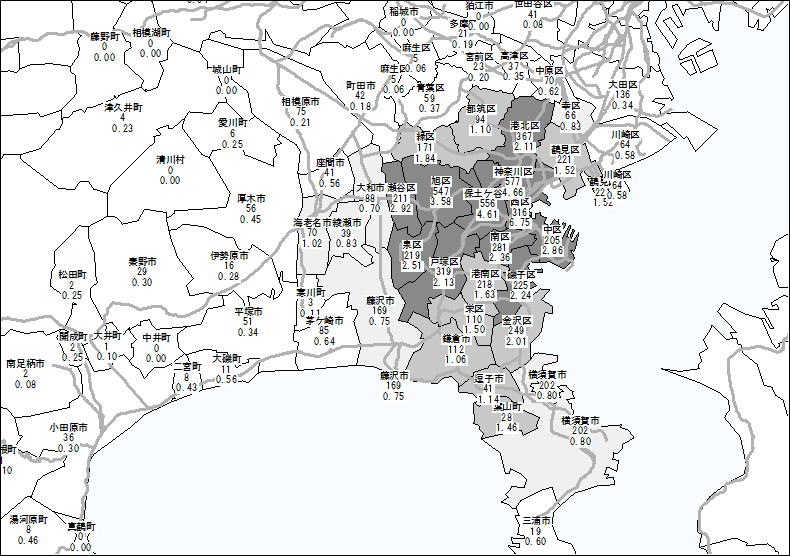

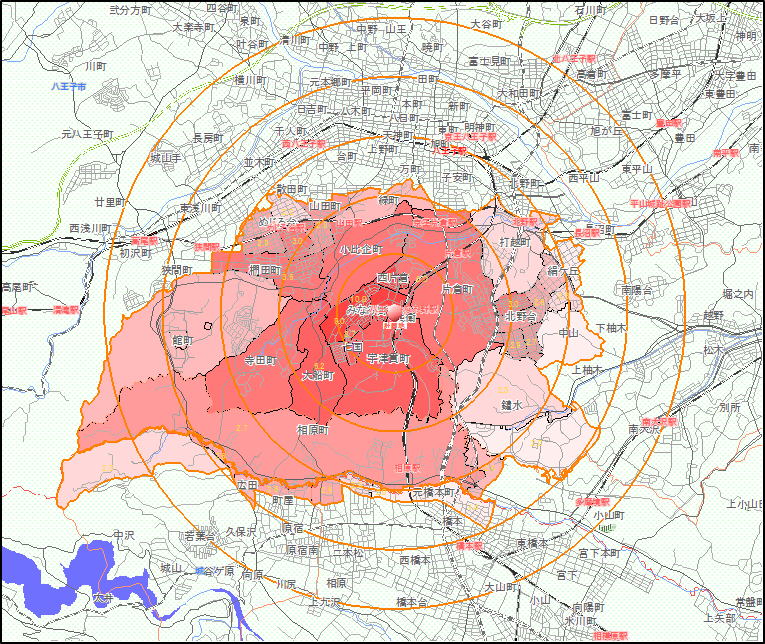

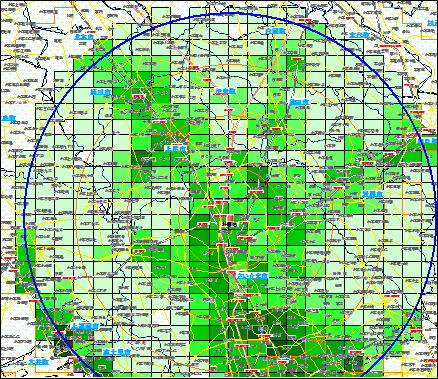

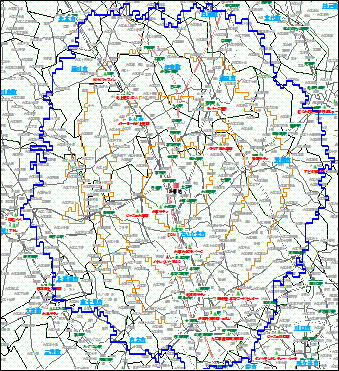

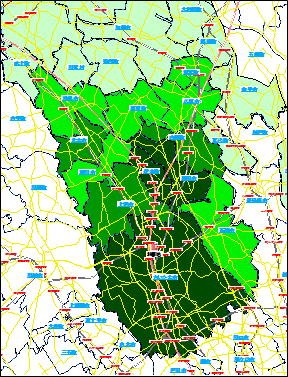

私の個人的に設定方法は、お客様にわかりやすいように、ぉ客様居住地者の累計5割のエリア、累計7割のエリア、累計8割のエリアなど

累計構成比を示すようにしています。

<中小企業庁編の商圏>

[売上・客数の構成比を求める方法]

1次商圏 ⇒ 売上または客数の60%程度以上を占める顧客の範囲

2次商圏 ⇒ 1次商圏以遠で売上または客数の30%程度以上を占める顧客の範囲

3次商圏 ⇒ 2次商圏以遠で売上または客数の5%程度以上を占める顧客の範囲

[その地域からの需要で求めるやり方]

1次商圏 ⇒ 商圏内消費需要の30%以上を吸収しているエリア

2次商圏 ⇒ 商圏内消費需要の10%以上を吸収しているエリア

3次商圏 ⇒ 商圏内消費需要の5%以上を吸収しているエリア

<牛窪氏>

1次商圏 ⇒ 顧客の68%が集中しているエリア

2次商圏 ⇒ 顧客の27%が 〃

3次商圏 ⇒ 顧客の5%が 〃

<渥美氏>

特定の1店舗への来店見込み客の8割が居住している地域

<USAスーパーマーケット>

1次商圏 ⇒ 70%

2次商圏 ⇒ 25%

3次商圏 ⇒ 5%

<その他>

[その地域からの出向率で求める方法]

1次商圏 ⇒ 来店頻度が週2回以上

b)設定に使うデータ

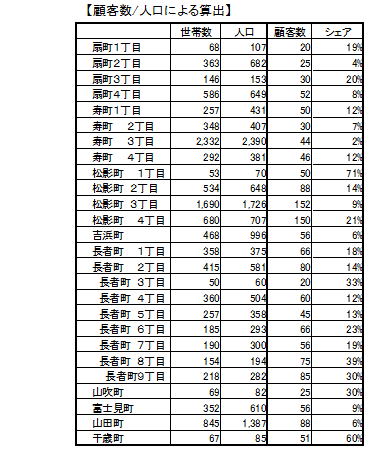

①市場調査によるデータ

・退店客に対し、自記式調査や面接調査で住所を質問する。 ⇒ 「丁目くらいまで質問」

・小さな郊外店(SC)であれば、500サンプルくらいで可

・土曜日や日曜日など、その店舗の商圏が広くなるときに調査を実施するのが好ましい。 (折り込みチラシを実施した土曜日など)

②既存の名簿データによるもの

顧客名簿・ポイントカードの住所・プロモーション参加者の住所など

◆ポイントカードホルダーの名簿

・最近その店を利用していない方の名簿は、なるべく除外する。(最近利用のない人 ⇒ お店の内容で、その都度検討)

・利用金額などのデータが付帯してあれば、商圏の特徴がよくわかる。

※カードホルダーなどで、支出金額総額などがわかれば、その金額でも可。

◆プロモーションの参加名簿など

・プロモーションの内容によっては、名簿が偏っている可能性があるので注意。

・その店の利用者全体をターゲットにしたプロモーション名簿をなるべく利用する。

|